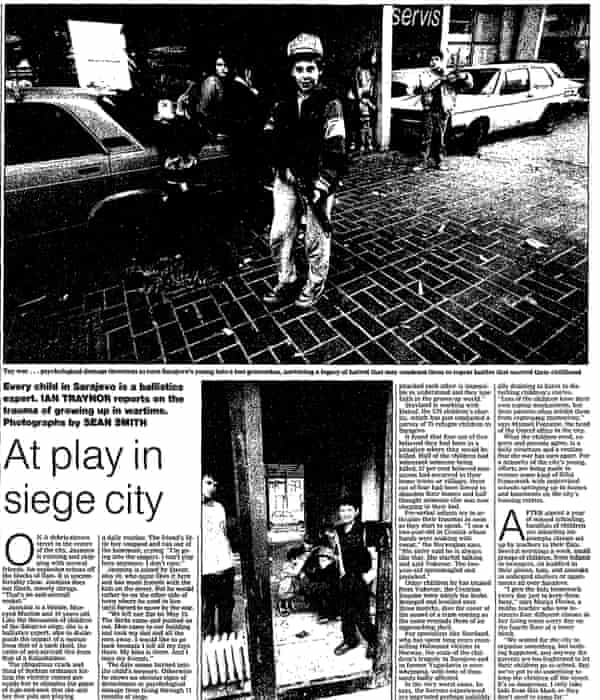

L’assedio di Sarajevo – archivio, 1993

Attività nella città dell’assedio: ogni bambino di Sarajevo è un esperto di balistica. Ian Traynor racconta il trauma di crescere in tempo di guerra

27 febbraio 1993

In una strada disseminata di detriti nel centro della città, Jasmina sta correndo e saltando con alcuni amici. Un’esplosione riecheggia tra i palazzi. È scomodamente vicina. Jasmina non indietreggia, si limita ad alzare le spalle. “È un razzo antiaereo”

Jasmina è una musulmana bionda, con gli occhi azzurri e ha 10 anni. Come le migliaia di bambini dell’assedio di Sarajevo, è un’esperta di balistica, capace di distinguere l’impatto di un mortaio da quello di un carro armato, il rumore del fuoco contraereo da quello di un Kalashnikov.

L’onnipresente crack e tonfo degli ordigni serbi che colpiscono nelle vicinanze non riesce a convincerla ad abbandonare il gioco a nascondino che lei e i suoi cinque amici stanno facendo.

“A volte ci spaventiamo un po’”, dice. “Ma ci piace di più giocare. La mamma mi dice di non allontanarmi troppo”

Si scuote la coda di cavallo, soffia la gomma da masticare fino a farla esplodere e si arrampica su un rottame d’auto bruciato il cui tetto è stato trasformato in uno scolapasta arrugginito da decine di fori di proiettile.

Mentre Jasmina e i suoi amici giocano per strada, Edin Serdarevic, un ansioso padre di due bambini, si aggira sul marciapiede tenendoli d’occhio discretamente. “Dopo quasi un anno di terrore e di accerchiamento, i genitori di Sarajevo hanno rinunciato a provare. Ovunque si vada, i monelli sono per le strade, giocano a calcio e a tennis nei quartieri residenziali in mezzo a cumuli di spazzatura in fiamme, trasformando gli edifici carbonizzati e sventrati in campi da gioco avventurosi. Se ti siedi a metà di un grattacielo e ascolti il frastuono fuori, i due suoni dominanti sono quelli dei bambini che giocano e dei proiettili che volano.

Una donna racconta di un amico nel sobborgo di Grbavica, in prima linea, dove la vita nei rifugi è una routine quotidiana. Il bambino dell’amica è scattato ed è corso fuori dalla cantina, piangendo: “Vado dai cecchini. Non posso più stare qui. Non mi interessa.”

Jasmina è raggiunta da Davor, anche lui 10 anni, a cui piace abbastanza qui e ha fatto amicizia con i bambini della strada. Ma preferirebbe stare dall’altra parte della città, dove viveva fino a quando la guerra lo ha costretto a trasferirsi.

“Abbiamo lasciato il nostro appartamento il 13 maggio. I serbi sono venuti e ci hanno spinto fuori. Degli uomini sono venuti nel nostro palazzo e hanno portato via mio padre e tutti gli uomini. Vorrei tornare indietro perché ho lasciato lì tutti i miei giocattoli. La mia bicicletta è lì. E mi mancano i miei amici”

La data sembra impressa nella memoria del bambino. Ma secondo i genitori, i pediatri e gli psicologi infantili, i bambini di Sarajevo sono stati brutalizzati e traumatizzati dall’assedio, dalle cose terribili che alcuni di loro hanno subito o a cui hanno assistito.

Si stima che a Sarajevo ci siano 62.000 bambini sotto i 14 anni, circa il 20% della popolazione assediata. Secondo il governo bosniaco, 1.250 sono stati uccisi e 14.000 feriti negli ultimi 11 mesi, che arrivano al reparto pediatrico dell’ospedale Kosevo ad una media di cinque o sei al giorno.

“Abbiamo dovuto amputare la gamba di un bambino di tre mesi dopo che era stato colpito da un cecchino”, dice il dottor Salhudin Dizdarevic, il capo del reparto di chirurgia infantile. “Di solito i bambini sono feriti dalle schegge dei bombardamenti. Forse il 40% di loro rimarrà inabile. Abbiamo avuto così tante amputazioni, molti di loro sono invalidi e non avranno una vita normale. E molti di loro hanno perso uno o entrambi i genitori nello stesso momento. È una grande tragedia.”

Mentre il dottore scorre le agghiaccianti statistiche della guerra, Almira Lugic giace svogliata sul suo letto 70 giorni dopo essere stata portata qui.

Ha 13 anni e ne dimostra nove, solo pelle e ossa e grandi occhi vuoti incastonati in un viso pallido. Lo stomaco, i reni, il fegato e il pancreas sono stati gravemente danneggiati quando una granata è caduta vicino a dove lei stava aspettando di riempire una bottiglia di plastica da una pompa d’acqua vicino alla sua casa in un sobborgo musulmano periferico.

“Non pensavamo che sarebbe sopravvissuta”, dice il dottore.

La sua sopravvivenza ora sembra assicurata, ma oltre alle ferite fisiche, porta le cicatrici mentali degli altri orrori di cui è stata testimone quel giorno.

“Ero in piedi accanto a un ragazzo che è stato ucciso”, dice con precisione. “Ho visto che veniva ferito e cadeva a terra. L’esperienza di Almira è tipica delle migliaia di bambini vittime della guerra in Bosnia e, secondo gli esperti, il danno psicologico minaccia di trasformare i giovani di Sarajevo in una generazione perduta, alimentando un’eredità di odio che potrebbe condannarli a ripetere le battaglie che hanno segnato la loro infanzia. “Urlano sempre e non parlano più bene. Fanno sogni molto brutti e spesso si svegliano urlando nel cuore della notte. Sognano che degli uomini con la barba vengono in città a prenderli. Uno dei miei amici ha una grande barba. I bambini lo conoscevano prima, ma ora ne hanno paura.”

Rune Stuvland, uno psicologo infantile norvegese e uno dei pochi esperti che lavorano con i giovani traumatizzati di Bosnia e Croazia, dice che l’effetto di una guerra incomprensibile per la mente non formata è quello di distruggere la fiducia dei bambini negli adulti. “I bambini fondamentalmente si fidano delle persone”, dice. “Ma il fatto che i vicini siano diventati assassini, che gli amici siano diventati nemici e che le famiglie si siano attaccate a vicenda è impossibile da capire e loro perdono la fiducia nel mondo degli adulti.”

Stuvland sta lavorando con l’Unicef, l’ente di beneficenza delle Nazioni Unite per i bambini, che ha appena condotto un sondaggio su 75 bambini rifugiati a Sarajevo.

Ha scoperto che quattro su cinque credevano di essere stati in una situazione in cui sarebbero stati uccisi. La metà dei bambini aveva assistito all’uccisione di qualcuno, il 57% credeva che si fossero verificati dei massacri nelle loro città o villaggi, tre su quattro erano stati costretti ad abbandonare le loro case e la metà pensava che qualcun altro dormisse nel loro letto.

I bambini pre-verbali cercano di articolare i loro traumi non appena iniziano a parlare. “Ho visto un bambino di due anni in Croazia le cui mani erano bagnate di sudore”, dice il norvegese. “Sua sorella ha detto che lui è sempre così. Ha iniziato a parlare e ha detto Vukovar. Altri bambini che ha curato da Vukovar, la città croata sul Danubio che i serbi hanno assediato e spianato per tre mesi, si nascondono al suono di un tram, perché il rumore ricorda loro una granata in arrivo.

Per specialisti come Stuvland, che ha trascorso lunghi anni a consigliare le vittime dell’Olocausto in Norvegia, la portata della tragedia dei bambini a Sarajevo e nell’ex Jugoslavia è schiacciante, con decine di migliaia di persone gravemente colpite.

Nei casi peggiori, dice, gli orrori vissuti sono impressi forse indelebilmente nel cervello del bambino. “Ciò che il bambino vede, sente e odora è così forte che viene memorizzato nei dettagli e la percezione di esso viene immagazzinata. L’immagine, i suoni e gli odori possono essere ri-sperimentati costantemente. Sono immagazzinati nella parte anteriore del cervello e non elaborati. Può essere come un film dell’orrore costantemente ricorrente”.

Le difficoltà del trattamento sono esacerbate dal fatto che la psicologia del trauma di guerra è una disciplina giovane, che ha ricevuto attenzione negli Stati Uniti solo negli anni ’70 e ’80. Inoltre, il successo del trattamento dei bambini sfregiati è complicato dalla riluttanza degli adulti ad affrontare le sfide.

“La cosa importante per il bambino è comunicare, esprimersi e raccontare quello che ha passato”, dice Stuvland.

Tutti gli esperti concordano sul fatto che la maggior parte dei bambini sono felici di raccontare gli orrori che hanno vissuto e che, se riluttanti, dovrebbero essere persuasi.

Ma a Sarajevo, dove i genitori sono demoralizzati e al limite della sopportazione in una battaglia quotidiana per la sopravvivenza, cercando acqua, carburante e cibo, spesso può essere troppo doloroso o emotivamente estenuante ascoltare le storie inquietanti dei bambini. “Molti bambini hanno i loro propri meccanismi di reazione, ma i loro genitori spesso impediscono loro di esprimersi”, dice Manuel Fontaine, il capo dell’ufficio dell’Unicef in città.

Quello di cui i bambini hanno bisogno, esperti e genitori concordano, è una struttura quotidiana e una routine che la guerra ha distrutto. Per una minoranza dei giovani della città, si sta tentando di ripristinare una sorta di struttura provvisoria con scuole improvvisate che stanno sorgendo nelle case e nei seminterrati dei complessi residenziali della città.

Dopo quasi un anno di assenza scolastica, alcuni bambini stanno frequentando classi improvvisate da insegnanti nei loro appartamenti. Diverse mattine alla settimana, piccoli gruppi di bambini, dai neonati agli adolescenti, siedono rannicchiati nei loro guanti, cappelli e giacche a vento in rifugi o appartamenti non riscaldati in tutta Sarajevo.

“Do i compiti ai bambini ogni giorno solo per tenerli occupati”, dice Marija Plecko, un’insegnante di matematica che ora istruisce quattro classi diverse nel suo salotto ogni giorno al quarto piano di una torre.

“Abbiamo aspettato che la città organizzasse qualcosa, ma non è successo nulla, e comunque i genitori sono troppo spaventati per far andare i loro figli a scuola. Ma dobbiamo fare qualcosa per tenere i bambini lontani dalla strada. È così pericoloso. Prendo solo i bambini di questo isolato, così non hanno bisogno di venire lontano”

Mladen Jelicic, un noto comico di Sarajevo, cerca anche di occupare i giovani della città trasmettendo ogni settimana quattro ore di programmi scolastici in televisione. È un gesto, dice, ma spesso inutile. “Nessuno può guardarla, perché di solito non c’è elettricità”. E nonostante gli sforzi di Plecko e dei suoi numerosi colleghi, la stragrande maggioranza dei bambini della città continua a non andare a scuola.

Tra loro c’è Nusrat, un bambino di nove anni magro e sorridente, nero di sudore, che ha passato diversi mesi nell’orfanotrofio Ljubica Ivezic di Sarajevo da quando suo padre è stato ucciso mentre combatteva i serbi. Sua madre è stata uccisa lo stesso giorno da una bomba di mortaio. Nusrat non è stato informato e pensa che sua madre sia in ospedale in Francia – un altro caso di trauma quando il bambino viene finalmente informato.

“Per quanto riguarda i bambini, il peggio deve ancora venire qui”, dice Manuel Fontaine dell’Unicef. “In termini di trauma da guerra, ora siamo nella fase di sopravvivenza. I bambini possono essere bravi ad affrontarlo. Ma una volta che la guerra è finita, la fase peggiore è quando cercano di riprendersi.”

Ian Traynor, redattore Europa del Guardian, è morto nel 2016. Descritto come il “giornalista del giornalista”, Ian ha coperto l’Europa del dopo guerra fredda, compresa la caduta del muro di Berlino e l’espansione dell’UE.

Maggie O’Kane è stata corrispondente estero del Guardian dal 1992, coprendo le guerre jugoslave. Nel 1993 è stata nominata giornalista dell’anno per il suo reportage dalla Bosnia.

Maggie O’Kane

5 aprile 1993

Ci sono cinque in macchina che viaggiano in alto sulle colline bianche sopra Sarajevo. L’uomo al centro del sedile posteriore fa penzolare tra le gambe una mitragliatrice nera di fabbricazione tedesca. Lo solleva e indicando la canna dice: ‘Ho preso 300 musulmani con questo’. La sua carta d’identità è di un blu metallico brillante con una cresta d’aquila bianca. Seselj”, dice, “corro con gli uomini di Seselj”. Ma oggi l’uomo che combatte con il più temuto dei paramilitari serbi, le Aquile Bianche di Voyislav Seselj, è in un giorno di riposo.

È il giorno in cui la BBC World Service annuncia che Cyrus Vance rinuncia a parlare di pace per passare più tempo con la sua famiglia il giorno in cui il leader della linea dura serbo-bosniaca, Radovan Karadzic, ha portato il suo autoproclamato parlamento in una città del sud della Bosnia e ha timbrato il fallimento del piano di pace Owen-Vance il giorno in cui la continuazione della guerra in Bosnia era chiara come una vista di Sarajevo dal mirino dei carri armati sulla nostra collina.

È passato un anno da quando i bosniaci hanno votato con un referendum per separarsi dalla vecchia Jugoslavia un anno da quando la leadership dei serbi di Bosnia si è spaventata e ha proclamato la sua opposizione alla secessione. Un anno da quando il presidente Karadzic, nella suite olimpica al settimo piano dell’Holiday Inn, ha detto: “Bastano pochi cadaveri per strada per iniziare la guerra. Questa è la tragedia dei Balcani”.

Il primo morto della guerra di Bosnia è stato un serbo ucciso il 2 marzo a un matrimonio nel sobborgo di Bach Charchija. La notte successiva i serbi militanti hanno barricato le strade, i combattimenti sono scoppiati e i “pochi cadaveri” di cui il dottor Karadzic aveva bisogno per fare la sua guerra erano su di loro. La Slovenia e la Croazia si erano staccate dall’ex Jugoslavia dominata dai serbi – lui non avrebbe permesso ai serbi di Bosnia di fare la stessa fine.

L’aquila bianca sul retro della nostra macchina, con la sua mitragliatrice nera, era venuta a Sarajevo allora per combattere mentre il primo dei mortai pesanti atterrava sulle strade, per gentile concessione dell’esercito federale jugoslavo e del suo patrono, il leader serbo Slobodan Milosevic. E mentre Radovan Karadzic srotolava la sua mappa della Bosnia e delineava i piani per separare la trapunta patchwork dei gruppi etnici, i giornalisti ingenui sedevano nella sua suite olimpica al settimo piano e chiedevano “come”? Allora non avevamo sentito parlare di ‘pulizia etnica’.

Pedja Cukevic, un serbo che ora vive sulle colline che dominano la città, era su quelle barricate il 3 marzo – “potreste ricordarmi in TV”, dice. Avevo un passamontagna nero e ho rilasciato un’intervista a Sky News in francese”. Il bel Pedja è il più moderato che ci sia in questa guerra. Dietro le porte del suo appartamento appende un kalashnikov sopra una giacca a scacchi blu. Il venticinquenne Pedja, magro e voluminoso, porta una minuscola borchia di diamante all’orecchio sinistro, ha imparato il francese a Lucerna, dove ha giocato a calcio da professionista, dorme su un futon giapponese e gli piacciono i Pink Floyd: tutti gli accessori di un ragazzo che si diverte. Le fidanzate entrano ed escono dal suo appartamento e lasciano i loro rossetti nell’armadietto del bagno, ma lui preferisce frequentare Eldin, l’amico musulmano che non ha mai pensato come tale. Per sei mesi Eldin ha dormito nel suo appartamento – i sei mesi che precedettero i primi spari della guerra. È partito per la sponda occidentale del fiume – la Sarajevo musulmana – tre mesi dopo la guerra.

La receptionist dell’hotel ricorda la notte dello scorso aprile quando i paramilitari serbi hanno circondato il suo condominio sulla riva occidentale del fiume e hanno chiamato gli uomini serbi. I suoi vicini serbi, dice, furono costretti ad unirsi a loro. Se eri serbo eri con loro o contro di loro e loro avevano le armi”. I musulmani bosniaci reagirono, perquisendo gli uomini serbi per le strade, fermandoli mentre andavano al lavoro, cercando le armi nelle loro case. La divisione del popolo bosniaco alla Karadzic era iniziata. I serbi sono andati sulle colline e l’assedio è iniziato.

La tortuosa strada di montagna sopra la casa di Pedja domina Sarajevo. Sulla montagna è primavera e la neve si sta sciogliendo. Nelle baracche di legno grezzo gli uomini che bombardano Sarajevo stanno preparando il caffè e sbuffi di fumo si alzano dai loro camini metallici. La neve che si scioglie rivela i muri costruiti con le pile di scatole di munizioni verde bottiglia. La strada è punteggiata da carri armati avvolti in teloni del colore dei chicchi di caffè tostati.

I punti di riferimento di Sarajevo sono facili da distinguere. L’Holiday Inn giallo dove vivono i giornalisti stranieri, dove si può distinguere l’ufficio della Reuters al quinto piano, la finestra della BBC al terzo. La sua facciata è squarciata dai mortai: “Niente più in alto del quinto e qualcosa sul retro, se ce l’avete” è la solita richiesta alla reception dell’albergo. Più avanti lungo la strada, verso il centro della città, la torre municipale annerita è ancora in piedi e mentre la nostra macchina si snoda lungo la collina verso il quartier generale militare serbo sulla riva est, ci spostiamo sul bordo della strada per far passare il carro armato che chiamano Black George, largo il doppio di un autobus londinese. Il fiume divide Sarajevo sotto assedio a ovest con la Sarajevo serba a est, ma oggi Black George cammina – perché c’è un cessate il fuoco.

Nel quartier generale del comando militare serbo ascoltiamo le notizie dell’ora di pranzo davanti a una zuppa di patate e a pezzi di pane e marmellata di lamponi. Pedja e i suoi amici sono divertiti dalla traduzione del notiziario della BBC World Service. In particolare, il generale Colin Powell parla di bastoni e carote contro i serbi. I serbi, sta dicendo ad una conferenza stampa di New York, sono sotto “crescente pressione” da parte della comunità internazionale per firmare il piano di pace Owen-Vance e che la risoluzione del consiglio di sicurezza per imporre una no-fly zone è parte di una nuova “posizione dura” adottata dall’Occidente. ‘Allora abbatterete i nostri aerei’, dice Pedja. Ma non abbiamo bisogno di far volare gli aerei per vincere. Noi non voliamo e voi non sparate, semplice”. La politica serba di “pulizia etnica”, che ha sfollato più di un milione di persone in una guerra contro i civili, è condotta bombardando e bombardando a mortaio le città e i villaggi fino a quando la popolazione fugge e poi inviando gli squadroni della linea dura per eliminare ciò che resta dei combattenti. Nei primi mesi della guerra, gli elicotteri dell’esercito sono stati usati per trasportare unità di combattimento e armi in Bosnia. Ma i carri armati sono in posizione da molto tempo. Alla fine della scorsa estate l’erba era cresciuta a lungo intorno ai cingoli dei carri armati sulle colline sopra Gorazde e Sarajevo.

“Chi ha bisogno di aerei? È stato un anno lungo per Pedja e ha perso molti amici. La sua gamba da calciatore è piena di schegge, e lui crede a tutta la propaganda pompata dall’agenzia di stampa serba. Sa che ci sono migliaia di serbi che vengono torturati a Sarajevo, che le donne serbe vengono violentate in campi dentro Sarajevo – non sa bene dove – ma sa che sono lì. Sa anche che i serbi non hanno finito, che hanno “più pulizia” da fare e che quando saranno pronti fermeranno la guerra in Bosnia.

L’annuncio del generale Powell che gli aerei da guerra di Gran Bretagna, Francia e Olanda sorvoleranno Sarajevo entro due settimane è accolto con un’alzata di spalle. Il comandante di Pedja, Milan, dice di non essere preoccupato. Non oserebbero farsi coinvolgere in una guerra con noi. Gli americani si ricordano del Vietnam. Non correranno il rischio”.

Milan è un ingegnere cresciuto e invecchiato a Sarajevo. Dice che non pensa agli edifici della sua città che sta bombardando con i carri armati sulla collina. Questa è la guerra. Ma a volte sogna di attraversare il ponte per raggiungere l’università dove ha insegnato.

Un’enorme tenda color cachi è appesa su una curva da questo lato della montagna per proteggere le auto dai cecchini di Sarajevo. Sbirciando dietro il lato della tenda si può intravedere un’auto occasionale che sfreccia a 200 metri dall’altra parte. Pedja non pensa a chi sta sparando o a dove atterrano i proiettili dei carri armati. I suoi amici, come Eldin, sono musulmani ora dall’altra parte e dopo un anno di guerra dice che non potrà mai “essere come prima. Diventa automatico, spari al nemico e non ci pensi o pensi a quello che sta succedendo a Sarajevo. Amo quella città ma la guerra non è un momento per pensare”. Parla ancora al telefono con Eldin. Un giorno, dopo essere stato al fronte a Dobrinja, l’ho chiamato. Gli ho detto: ‘Ti abbiamo dato una bella ripassata oggi, dov’eri?’ e lui mi dice Dobrinja e io penso tra me e me: ‘Ho passato tutto il giorno a cercare di uccidere Eldin’.

Pedja apre un altro pacchetto di sigarette Marlboro e versa un bicchiere di vino rosso di Dubrovnik. Chiedetegli della grande speranza dell’Occidente che sanzioni più dure contro la Serbia costringano Slobodan Milosevic a dare un giro di vite ai serbi di Bosnia per firmare il Piano Owen-Vance e lui dice: “Non ci importa cosa pensa Milosevic. Io vado a Belgrado a comprare una camicia e a prendere delle sigarette. Questo è tutto ciò di cui abbiamo bisogno da Belgrado. Usiamo solo il 40% delle armi che abbiamo”.

Quando i serbo-bosniaci avevano bisogno di armi all’inizio della guerra, hanno avuto ampie scorte quando il vecchio esercito jugoslavo si è ritirato dalla Bosnia. Da sotto il tavolo Pedja tira fuori il suo Kalashnikov. Quando l’esercito jugoslavo è partito, alcuni di loro sono rimasti per organizzare le nostre armi. Sono andato alla caserma fuori Sarajevo, ho dato il mio nome e mi hanno chiesto che addestramento avevo e poi mi hanno dato un Kalashnikov. Quando questa guerra sarà finita dovrò restituirlo”.

Da questa parte della tenda patchwork appesa ad una curva della strada, la vita è facile rispetto alle strade di Sarajevo. I rifornimenti arrivano da Belgrado lungo un corridoio controllato dai serbi, le loro case sono riscaldate da una conduttura di gas e persino i radiatori dell’ufficio postale sono caldi. Fuori, una donna di nome Liliana legge Agatha Christie mentre fa la fila per chiamare gli amici e la famiglia con cui è in guerra dall’altra parte del fiume. I gatti giacciono al sole con la pancia piena e Pedja e i suoi amici hanno tutto il tempo del mondo. ‘Non ci interessa quello che l’Occidente pensa di noi. Voi giornalisti state cercando di perdere la guerra per noi. Quindi, noi siamo i cani da guerra e andremo avanti”.

In Bosnia, i serbi hanno chiuso i portelli al mondo esterno. Il loro vice ministro dell’informazione, Tudor Dutima, riflette la paranoia di sfida dei serbi. Tutte queste minacce di no-fly zone e di intervento, non avete capito niente. Perché non venite? Ci rende felici. Non sappiamo vivere senza pressione. Per sei secoli non abbiamo avuto altro che la minaccia della guerra”.

Chiamano la terra che hanno preso in Bosnia la nuova Repubblica Serba di Bosnia. È gestita dalla città collinare di Pale, appena fuori Sarajevo, ed è da qui che controllano i movimenti dei giornalisti. In un pomeriggio medio, una manciata di giornalisti di tutto il mondo siedono nell’hotel Olympic, attorno a tavoli coperti di lino bianco malandato, e fanno a turno per salire al terzo piano dell’ufficio stampa della repubblica serba a caccia di documenti per l’accreditamento. Un documento dalle autorità, un documento dai militari, un documento dal comando civile… in un giovedì pomeriggio così medio si rincorre la carta fino a sera. L’autista della CNN, un serbo locale, viene interrogato per tre ore nella sede della polizia. Reuters e World Television News aspettano per sei ore l’accredito che alla fine viene loro rifiutato. Ai posti di blocco controllati dai serbi i giornalisti vengono perquisiti e derubati dei loro dollari e marchi. Il Sunday Times viene perquisito, l’auto blindata della televisione italiana rubata, gli austriaci perdono 40.000 marchi e l’auto.

Sembra da tempo che i serbi non si preoccupino di essere gentili con i media del mondo. L’opinione del mondo non conta più e nemmeno noi.

Le conferenze a New York e a Ginevra non hanno alcun valore qui dove c’è ancora, come dice Pedja, “lavoro da fare”. C’è ancora Srebrenica, la città di 40.000 persone, dove 13 donne e bambini sono morti la settimana scorsa, calpestati a morte nella lotta per un posto sui camion di evacuazione delle Nazioni Unite. Vogliono anche Gorazde – con le lenti telescopiche i fucili dei cecchini serbi sono così vicini che possono distinguere le tende che svolazzano sulle finestre dei musulmani.

A un incrocio stradale nel cuore della Bosnia i soldati dell’Onu con i berretti blu stanno a sparlare con una bella traduttrice serba mentre 16 camion di aiuti per Srebrenica si allineano sulla strada. Convogli in stallo, persone affamate – ci sono abituati. L’ambasciatore britannico all’ONU, David Hannay, avverte che il Consiglio di Sicurezza è pronto a muoversi “abbastanza velocemente”. Muoversi abbastanza in fretta? Dove? E a fare cosa? I cieli sopra la Bosnia potrebbero presto essere sorvolati dai migliori aerei britannici, francesi e olandesi che tengono le nostre coscienze occidentali pulite imponendo una no-fly zone ai serbi che non hanno bisogno di volare.

Sardjan Srzo, un parlamentare serbo che rifiuta il piano di pace Vance-Owen, nel fine settimana ha dato il tono ai suoi colleghi parlamentari: “Ora abbiamo snobbato la pressione occidentale. Presto i sedicenti cani da guerra prenderanno Srebrenica, dove sono intrappolati 40.000 uomini, donne e bambini affamati, mentre il meglio degli inglesi, dei francesi e degli olandesi volerà alto nel cielo sereno della Bosnia.

{{{topLeft}}

{{bottomLeft}}

{{topRight}}

{{bottomRight}}

{{{/goalExceededMarkerPercentage}}

{{{{/ticker}}

{{{heading}}

{{#paragraphs}}

{{.}}}

{{{/paragrafi}}{{highlightedText}}

- Condividi su Facebook

- Condividi su Twitter

- Condividi via Email

- Condividi su LinkedIn

- Condividi su Pinterest

- Condividi su WhatsApp

- Condividi su Messenger